A lo largo del siglo XVIII se empieza a desarrollar

lentamente en los territorios correspondientes a la actual Cantabria y algunos

aledaños el concepto de Cantabria en diversos formatos: Provincia de Cantabria,

Sociedades Cántabras, regimiento de Cantabria… Es uno de los argumentos usado

por los movimientos “cantabristas” actuales para “demostrar” que ese término no

había desaparecido nunca y que siempre estuvo implantado en la Sociedad. Sin

embargo, a la vista del modo que aparece “de la nada” en la documentación, de

un modo casi repentino y en unas determinadas circunstancias, no podemos menos

que hacer algunas reflexiones al respecto.

Desde los inicios de la Época moderna se empieza a difundir

desde los ámbitos de influencia del País Vasco la teoría (hoy claramente

demostrada como mito) del “vasco-cantabrismo”. Explicada de forma muy resumida,

venía a consistir en afirmar que el territorio de los antiguos cántabros

correspondía con el de los modernos vascos, siendo los últimos herederos de los

primeros. Fue mucho el empeño que emplearon numerosos eruditos (especialmente

del ámbito religioso) en intentar demostrar este hecho. Pero ¿para qué tanto

esfuerzo?. Pues como siempre o casi siempre en estos casos, había un interés

detrás más importante que el simple desarrollo del autoconocimiento.

Desde finales del siglo XV comienza a ser verdaderamente

importante en el ámbito cotidiano la demostración de la “pureza de sangre”, de

cara en buena medida a desplazar definitivamente a los judíos conversos de los

últimos reductos de poder de que disfrutaban. Las personas a las que se

reconocía la misma a través de la “hidalguía” tenían una serie de privilegios,

entre ellos el estar exentos de determinados impuestos y contribuciones, y el

poder optar a cargos de relevancia dentro del aparato de la monarquía. En este

contexto, el planteamiento y reconocimiento de concepciones marcadamente

racistas e interesadas (en realidad todas las concepciones racistas son

interesadas) resultaba considerablemente beneficioso.

De este modo, se llegó a desarrollar una construcción

hilarante en la que los vascos provendrían nada menos que de Túbal, uno de los

hijos de Noé, y la descendencia se habría mantenido sin tacha, sin mezcla

alguna con otras razas, hasta esos siglos XVI y XVII. En esa argumentación, la

integración de los mitos cántabros de resistencia a ultranza frente al invasor

romano, resultaban considerablemente útiles, ya que en su forma de pensar los

vasco-cántabros nunca habrían sido conquistados del todo y por lo tanto no

habría sufrido la “contaminación” que vendría aparejada con la implantación de

los imperios romano y visigodo. Y menos aún con la del imperio musulmán. La mayor

prueba de ello sería el mantenimiento de la Lengua vasca.

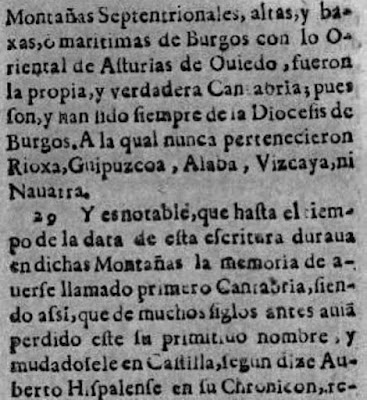

Imagen de la portada del libro "Averiguaciones de las

antigüedades de Cantabria" de Gabriel de Henao, otro conocido

vasco-cantabrismo. Publicado en 1691.

Este argumento, junto a otros de carácter mítico e

histórico, tendría como culmen el reconocimiento de la hidalguía universal en

los territorios de Vizcaya y Guipúzcoa. Se trataba de asegurar a todos los

habitantes de estos territorios la nobleza más antigua de España, y por tanto

no necesitaban demostrarla para acceder a los oficios de la Corte, ya que por

su descendencia de Túbal les asiste el derecho de disfrutar de los privilegios

propios de la hidalguía (resulta curioso, por otra parte, que los vascos

crearan este marco de privilegios sobre la base de ser los “Españoles genuinos”

y lo mantengan ahora sobre la base contraria).

De hecho, a partir de mediados del siglo XVI serán cada vez

más abundantes los habitantes de Vizcaya y Guipúzcoa que se desplazarán a

diferentes destinos para ejercer oficios administrativos, y usaran hábilmente

estas argumentaciones para desplazar a los anteriores ocupantes de estos

cargos, ya que los mismos habían sido habitualmente judíos conversos. Este fue

precisamente el caso del primero que desarrolló en profundidad la teoría del

vasco-cantabrismo, Esteban de Garibay, al que “le iban las lentejas en el

negocio”.

Como mensaje de defensa de la “pureza” no es extraño que el

mensaje del vasco-cantabrismo fuese abanderado especialmente por religiosos,

especialmente por jesuitas. Frente a estos, ya desde el siglo XVII, empezó a

aparecer un discurso opuesto, el del “montaña-cantabrismo”. Este último contaba

como podemos entender con bases históricas y analíticas mucho más consistentes,

ya que efectivamente el territorio de los antiguos cántabros se correspondía en

realidad a lo que se puede entender en términos generales como “la Montaña”.

Sin embargo, pese a que el análisis habitual se limita a

quedarse con el mensaje de que los vascocantabristas eran "los malos"

y los montañacantabristas eran "los buenos", la motivación última no

dejaba de ser equivalente y discutible: el reconocimiento para los habitantes

del territorio coincidente con el de la antigua Cantabria de la hidalguía

universal basada en la pureza de sangre. En este caso se añadía un segundo

objetivo: el de inventar una genealogía milenaria de la monarquía asturiana y

de las principales familias nobles de la zona.

A esta polémica no eran ajenas las luchas de poder entre

diferentes órdenes religiosas: Mientras que los jesuitas habían hecho suyas las

tesis vasco-cantabristas, los benedictinos y agustinos defendieron las

montaña-cantabristas. La paulatina pérdida de influencia de los primeros, que

acabaría con su expulsión, sería uno de los factores determinantes en la

resolución del conflicto.

En este devenir tuvieron especial importancia las obras de

los montañeses Francisco de Sota “Chronica de los príncipes de Asturias y

Cantabria” (1681) y la de Pedro de Cosio y Celis “Historia, en dedicatoria,

grandezas y elogios de la mui valerosa provincia xamas vençida de Cantabria :

nombrada oy las Montañas Vajas de Burgos y Asturias de Santillana” (1688).

|

| Extractos del libro de Francisco de Sota |

La obra de Francisco de Sota, predicador de Carlos II, es un

texto extenso y denso (lo que viene siendo “un truño” vamos). Empieza digamos

“bien” ubicando de manera más o menos correcta el territorio de la antigua

Cantabria, pero a continuación empieza con un relato hilarante que tiene como

objeto fundamental el “glosar” la supuesta línea de descendencia desde Túbal

hasta los primeros reyes cristianos y las principales familias nobles de la castilla

medieval.

Algunos pasajes son verdaderamente “deliciosos”, como aquel

en el que dice que los cántabros adoraban “la Santa Cruz” de muchos siglos

antes de que existiera Jesucristo, y que por lo tanto la “verdadera fe” no

llegó aquí de manos de los romanos. La cruz cántabra tendría la forma de aspa

de lo que ahora se llama lábaro.

También resulta curioso cuando hace descender la estirpe

cántabra y castellana nada menos que del rey de Egipto Osiris, que vendría a

morar a España; siendo Hércules uno de sus descendientes, ahí es nada, del que

vendría después el rey llamado Astur, tronco común de los reyes de Asturias y

Cantabria.

Por supuesto, deja bien claro que ni visigodos ni árabes

conquistaron Cantabria, realmente ni siquiera los romanos, que tras mucho

guerrear a lo más que pudieron llegar es a firmar un acuerdo con los cántabros.

De ahí vendría el nombre de los Montes del Pas (por la Paz allí concretada).

Por cierto que hemos encontrado alguna otra fuente antigua que invoca tal

origen para el topónimo.

Deberían abochornarse aquellos que aún recurren a los

trabajos de este personaje para intentar justificar la pervivencia de la

esencia cántabra a lo largo de los siglos. Por cierto, que el mismo no reniega

de ninguno de los mitos y personajes fundacionales Castellanos, ni de los

jueces de Castilla, ni de Fernán González; ni siquiera del Cid Campeador. Antes

bien, los integra en su onírica construcción identitaria (respecto a este

último, afirma que Cid es derivación de Sota, con eso está dicho todo).

En esta línea de la “recuperación” del concepto de Cantabria

con intereses prácticos y, por qué no decirlo, racistas, el segundo de los

montaña-cantabristas es Pedro de Cossío y Celis. Este autor, sacerdote y nacido

en Carmona (Cantabria) escribió un libro titulado nada menos que “Historia, en

dedicatoria, grandezas y elogios de la mui valerosa provincia xamas vençida de

Cantabria : nombrada oy las Montañas Vajas de Burgos y Asturias de Santillana”

(1688).

Además de recoger una similar e hilarante genealogía mítica

en comparación con la obra de Fernando de Sota, concluye sin disimulos uno de

sus apartados en los siguientes términos:

“Assí consta que todos los cántabros; esto es montañeses

desde sus principios tienen sangre noble, como tales hijos y descendientes de

Túbal, nieto de Noé. Por manera que no son hidalgos de privilegio, sino desde

Abibitio (por serlo su sangre noble) son nobles que son más que hidalgos. “

Sota y Cossío, y también otros “eruditos” de la época,

dibujan los trazos de la identidad cántabra al convertirla en origen y

fundamento de la monarquía y nobleza españolas. Un planteamiento establecido

sobre tradiciones, mitos y fantasías que la crítica historiográfica acabaría

arrinconando, pero que ya quedaría insertada en buena medida en el imaginario popular.

Una evidencia de esto último la encontramos en una

manuscrito de finales del siglo XVIII cuyo autor no está del todo claro,

titulado “Noticia Histórico-corográfica del Muy Noble y muy Leal Valle de

Mena”. Existen varias versiones de este, por otra parte, interesante documento

(nos referiremos al mismo en otro contexto), pero cabe reseñar que pone

especial interés en recordar la ascendencia “cántabra” de los habitantes del

valle. ¿porqué?. La razón la encontramos en el breve apartado que dedica a la nobleza

de sus moradores.

“No hay en el Valle otro estado que el noble, y de

hijosdalgo; y ninguno es admitido en él por vecino, que antes no acredite en

bastante ser noble. La nobleza de sus naturales es tan antigua; que no se

descubre su origen en privilegios concedidos al país, pero se afianza

nerviosamente en su venerable retirada antigüedad, y posesión inmemoriales.

No falta quien la tenga por originaria española; y a la

verdad que su opinión no se halla tan destituida de fundamentos, que merezca

despreciarse. Lo cierto es que de las historias no nos constan que los meneses

y demás cántabros hayan sido precisados por ninguna nación extranjera de

quantas han dominado a España, a desamparar su país, y retirarse a otras

provincias o naciones, de donde resulta probable la subsistencia en este país

de la sangre cántabra, y antigua española, propagada de generación en

generación hasta nuestros días.”

El erudito padre Enrique Flórez, burgalés con ascendencia

montañesa, es considerado como el autor que zanjó definitivamente la polémica

entre el vascocantabrismo y el montañacantabrismo gracias a su obra “La

Cantabria” (1764). Lo hace obviamente a favor de los segundos, pero sólo en lo

referente al aspecto geográfico-histórico. De hecho, dedica buena parte del

libro a separarse claramente de buena parte de sus postulados más

estrafalarios, como el de la invencibilidad de los cántabros, el de adoración

secular a la cruz, o el de la existencia entre los mismos de un estandarte

llamado lábarum o cántabrum antes de la llegada de los romanos.

.

Tras la divulgación del trabajo de Flórez los aspectos más

polémicos (y absurdos) de las teorías montañacantabristas fueron olvidados

(pese a que los mismos representaron los verdaderos motivos de su aparición),

pero todo el proceso dejó un poso en el acervo popular, generando (pues no

existía antes) ese orgullo de ser cántabro arrogándose (supuestos) méritos de

gentes que habían vivido casi dos milenios antes y con las que en realidad no

se tenía otra cosas en común que haber habitado el mismo lugar. Esta es, y no

otra, la verdadera razón de la reaparición del término de Cantabria.

No es de extrañar, por tanto, que sea precisamente en estos

años cuando se reactiva el proyecto de creación de la provincia de Cantabria

(por parte de los sectores tradicionalistas) o se creen organismos de muy

diversos carácter reivindicando el nombre de Cantabria. Y poco a poco irá

apareciendo en textos, fundamentalmente aquellos con un halo literario

mitificador.

|

| Fragmentos del libro de Manuel de Assas |

Manuel de Assas, también santanderino, publicó en 1867 su

“Crónica de la Provincia de Santander”. Comienza dicha obra con una referencia

clara a los mitos de acabamos de citar, abandonando por falsarios e irreales

los planteamientos de Sota y Cossío. La lectura de esta parte del libro es

realmente clarificadora. Incluimos el principio de la misma rogando

encarecidamente a nuestros lectores que la lean.

Pese a todo lo anterior, podemos observar como el

regionalismo cántabro moderno aún se alimenta en cierta medida de aquellas

referencias míticas, autoconvenciéndose de que la aparición del término Cantabria

en textos de los siglo XVII y XVIII obedece al “perpetuamiento secular de un

pueblo” y no a un concepto que surge en unas circunstancias y con unos

intereses determinados.

Curiosamente, este planteamiento “racial” tenía como uno de

sus fines intentar demostrar que Cantabria era la Castilla y España más

auténtica, la más primigenia. Hoy, cuando el proyecto de Estado parece más

frágil que nunca, los cantabristas de “nueva ola” se basan en aquellos

planteamientos precisamente para defender lo contrario: Que Cantabria realmente

nunca tuvo que ver con lo castellano y lo español ¿Les suenan estos argumentos

ventajistas de otros lugares?

Fuente: "La Memoria Histórica de Cantabria".

Universidad de Cantabria (1996)